◯相談1

職業、シンガー。正しい発声のためにボイストレーニングを受けている。声の出し方は理解したように思う。ただ、根本的な体力が不足している事で自身のポテンシャルを十分に引き出せていないように感じている。そこで、筋トレを取り入れたいが、何から行うと良いのだろうか。

◯相談2

講演会で定期的にスピーチを行なっている。公演中はマイクを使用するので大声を張る事はないが、参加者に言葉をしっかりと届けたいので発声を意識して話をするようにしている。問題は年に数回喉を痛めてしまうこと。発声の仕組みを理解して咽喉にかかる負担を減らすヒントを得たい。

・アメリカスポーツ医学会認定運動生理学士

・株式会社フィットネス&コミュニティ代表

・プライベートジムBODY DIRECTOR代表

・YouTubeチャンネル

目次

Toggleこの記事でわかること

発声に関わる筋肉の説明と、発声に必要な体作りのポイントを解説します。

なぜ発声に体作りが必要なのか

発声に体作りが必要という話をすると、中にはこのように思われる方がいます。

「私はアスリートではないから、発声には発声に関わる呼吸筋だけを鍛えるといいのではないのか。」

この問いに対する答えは「否」です。

やや抽象的ですが、体作りの目的を「発声の強化」とした場合

まずはどのようにして発声が行われるのかという大枠を見てみましょう。

発声の仕組み

声(発声)は声帯を振動させることによって生まれます。それは下記のように3段階に分けることができます。

- ・1段階:肺に空気を入れる=肋骨の動作、横隔膜の収縮により肺に空気が入る

- ・2段階:肺の空気を出す=肋骨の動作、横隔膜の弛緩により空気が出る

- ・3段階:声帯が振動する=肺から出た空気が喉頭内の声帯を振動させる事で音が発生する

このように、肺から空気を出すことで声帯が振動します。しかし、肺が勝手に空気を吸うわけではなく、肋骨や横隔膜が動くことによって肺の容積が広がり、その際、肺の中に空気が入ることになります。つまり、息を吸う動作には筋肉(肋骨を動かす筋肉と横隔膜の収縮)が使われます。

それら筋肉を強くすることで息を吸う、吐く(声帯を振動させる)が強化されます。

例えば、歌をうたう場合。音程や、声の大きさなどの調整は、声帯に影響を与える筋肉を脳がコントロールしています。

これらの筋肉の反応を良くし、歌を上手にうたう事を目的とした場合は、ボイストレーニングで声帯周りの筋肉をコントロールするトレーニングが有益です。それ以外にもそれら筋肉を動かす神経の伝達を阻害する要因である硬い筋肉を整えることも有効です。

そのコントロールされた筋肉を長時間持続的に動かすには、筋肉の持久力や全身の体力が必要になります。

Tips

ここで間違ってはいけないことがあります。それは「筋肉を硬くするトレーニングは行わない」ということ。

昔のオペラ歌手は筋トレはもちろん、腹筋もしてはいけないという考えがあったそうです。それは、お腹が硬くなると呼吸が上手にできないという理由からです。

この考えは確かに一理あって、無理やり筋肉を鍛えるために重い負荷ばかりをかけて、筋肉のメンテナンスを行わない。という状況であれば、筋肉は固く強張ったものとなり、実際に呼吸が上手くできないということになる可能性は考えられます。ですので、無理のない負荷で、筋肉のメンテナンスを行いながら鍛えるという方法を選ぶことが重要になります。

筋力トレーニングによって得られる効果

- 1.関節の可動域を広げる

- 2.全身の筋肉をコントロールしやすくなる*

- 3.姿勢力が強化される

- 4.早く大きい呼吸ができるようになる など

*2.全身の筋肉をコントロールしやすくなるについて

これは、脳からの指示を筋肉に伝える神経の働きが高まるということです。

運動神経がいい人(運動が得意な人)は新しいスポーツに取り組むと、他の人に比べて、早く上達する傾向があります。

これは、頭(脳)で考えたことを自分の体で表現するという作業が優れているという能力にあります。これはスポーツだけではなく、歌の技術にも言えることです。つまり、スポーツに取り組む能力と歌の上達という事には一定の相関があると考えられます。

その逆の歌が上手いからスポーツができるということに関しては検証が必要と考えます。ただ、現状の私見では歌が上手い方は、球技や陸上種目よりもダンスのようなリズムや表現力が必要な種目は上手ではないかと感じています。

発声のメカニズム/解剖

息を吸う、吐く

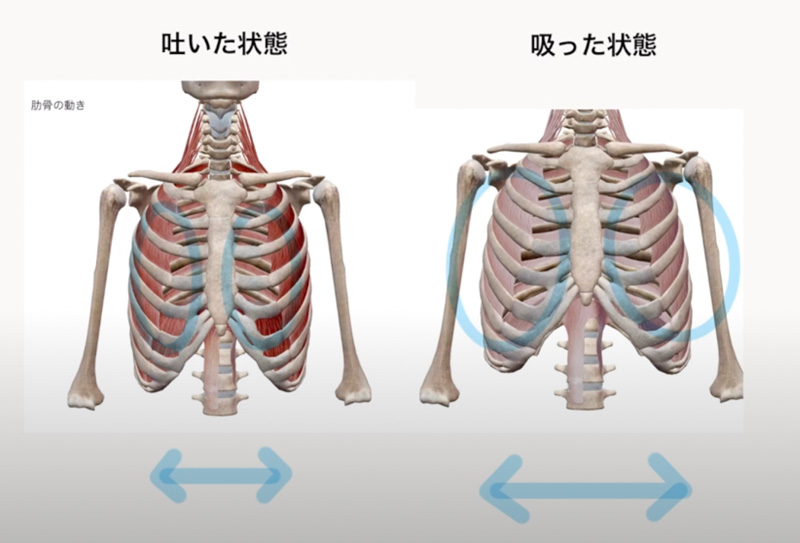

息を吸うと肺が横に広がる(外肋間筋)中の容積が広がることで中に空気が流れ込む

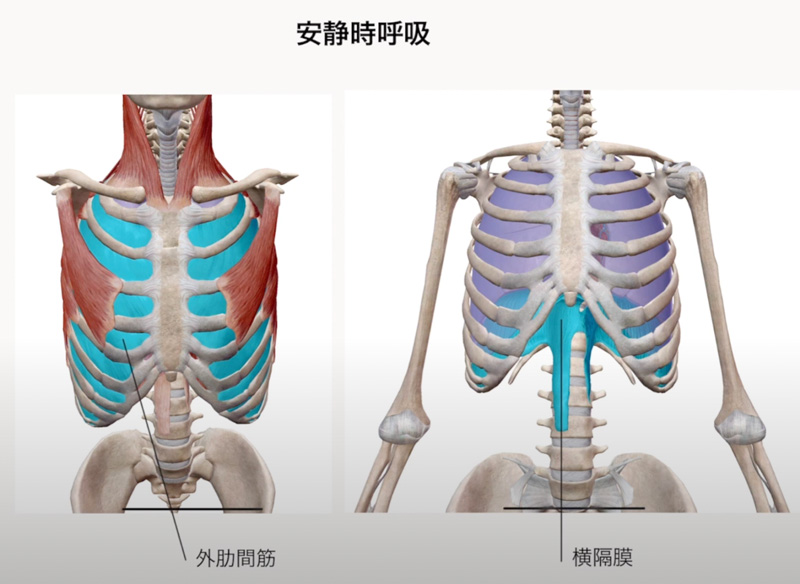

安静時呼吸(外肋間筋、横隔膜)

安静時呼吸とは普段の生活で座っている時の呼吸

関与する筋肉は外肋間筋(肋骨間でくっついている)もう一つは横隔膜(ドーム状)が下にさがることで肺の容積が大きくなる。

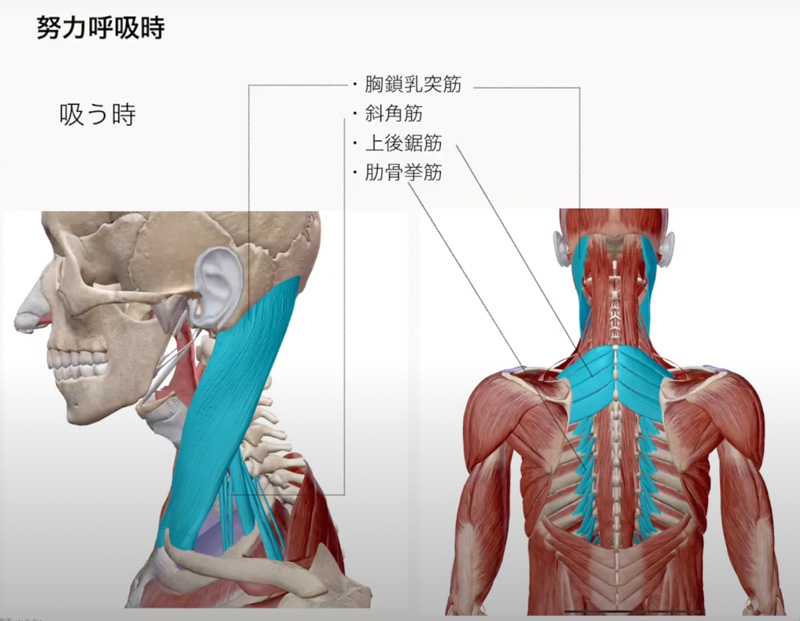

努力呼吸 吸う時

胸鎖乳突筋、斜角筋、上後鋸筋、肋骨鋸筋

この筋肉が強くなると、運動量に合わせた呼吸量を用意することができる。

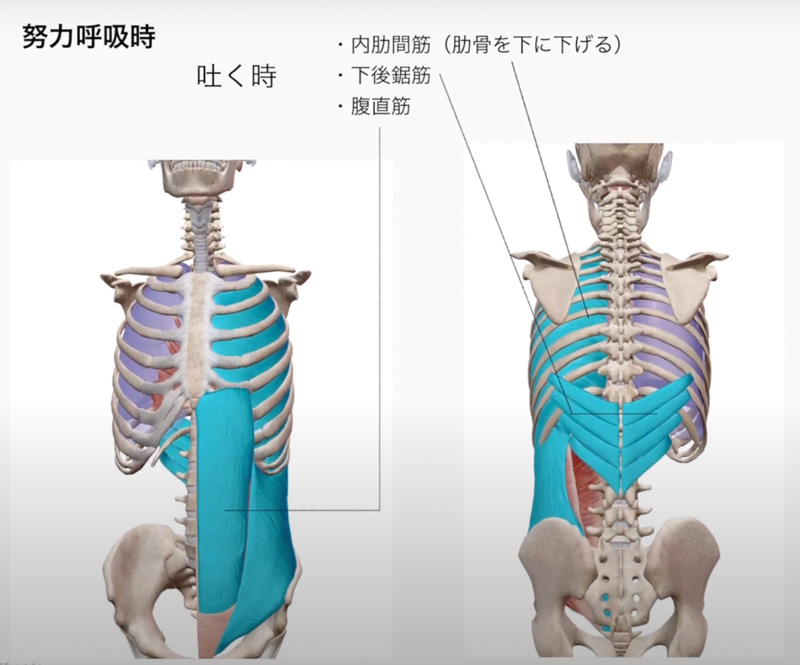

努力呼吸 吐く時

腹直筋:お腹を外から押さえる

内肋間筋:肋骨を下に下げる

下後鋸筋:肋骨を下に引っ張る

昔はオペラ歌手は腹直筋をつけると腹筋が硬くなり呼吸が浅くなる。と言われていたが、これは筋肉の鍛え方を間違った、硬い体を作ってしまうことで起こる状態で、正しくトレーニングを行うとそれらリスクはあり得ない。

肋骨や呼吸筋群を支える体幹筋

直接呼吸には関係が少ないけれど、呼吸筋を支える、姿勢を真っ直ぐに保つ作用がある。

後ろから見て

- ・僧帽筋

- ・広背筋(肋骨を後ろから支える)

- ・内腹斜筋(肋骨と骨盤を支える)

- ・大臀筋(骨盤を支える)

- ・中臀筋(骨盤を支える)

前から見て

- ・腹横筋(コルセットのようにお腹を支える)

- ・外腹斜筋(腹横筋の外からさらにお腹を支える)

図にはないが、腸腰筋という大きな筋肉も骨盤を支える作用がある

声帯を覆う軟骨(喉仏)

- ・甲状軟骨

- ・輪状軟骨:これらの中に「声帯」が入っている。

- ・喉頭蓋:蓋/気道と食道を分けてくれる

- ・披裂軟骨:声帯の開く閉じるに作用。鳥の羽のような動きをする

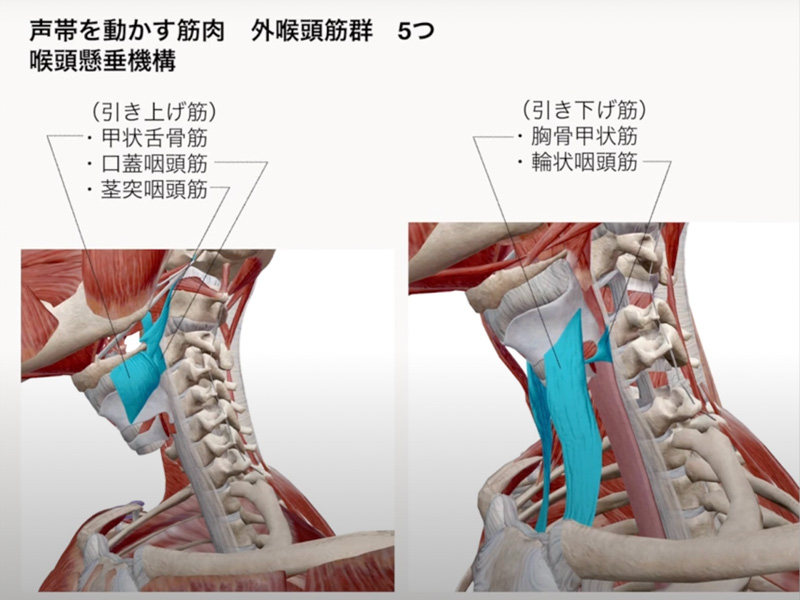

声帯を動かす筋肉について

喉頭懸垂機構(甲状軟骨を上下に動かす)

関与する筋肉は外喉頭筋群 5つ

シンガーの現場で、この筋肉を調整することで、声の出に変化が現れることは多々あります。

甲状軟骨引き上げ

・甲状舌骨筋

・口蓋咽頭筋

・茎突咽頭筋

甲状軟骨引き下げ

・胸骨甲状筋

・輪状咽頭筋

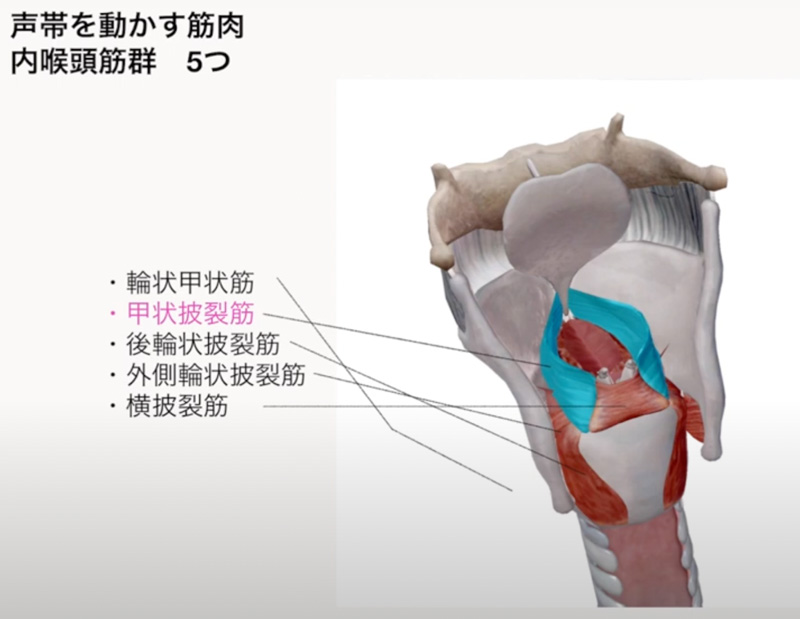

声帯を動かす筋肉

内喉頭筋群5つ

・輪状甲状筋

・甲状披裂筋

・後輪状披裂筋

・外側輪状披裂筋

神経系(筋肉への指令)

神経が筋肉をコントロールしています。神経の根っこは「脳」、それは、筋肉に「縮め」という指令を出す。

喉頭も呼吸も神経系からの指示によって動きます。(筋肉が縮む)

発声に深く関わる神経が、脳の第10神経である迷走神経。

迷走神経は内臓にも繋がっていて、体の中で重要な役割を担っている。

【迷走神経から枝分かれした2つの神経が喉頭の筋肉を動かしている】

迷走神経が甲状軟骨付近で枝分かれしてそれぞれ

- ・上喉頭神経

- ・下喉頭神経

となり、喉頭を動かしている。

この辺りのコントロールはボイストレーニングで向上させることができるが、この神経の働きをよくするために、首周りの筋肉を柔らかく保つことも重要。筋肉が硬くなることで神経が軽い圧迫を受けることで神経からの指令が筋肉に十分に伝わりにくくなるという仮説を立てることができる。

ここまでの情報をまとめると

- 1.喉頭の解剖/どの筋肉が声帯に直接関わりがあるのか

- 2.呼吸に関わる筋肉がどの辺りについていて、どのような作用をしているのか

- 3.体幹の筋肉が呼吸動作を支えている

- 4.喉頭を動かす神経がある

これら解剖図をイメージできるようになると、筋肉をコントロールしやすくなります。筋肉のイメージ化に慣れてくると、無意識でその筋肉をコントロールができるようになります。

身体を鍛える際の注意点

いきなり大声で発声を行うと、喉を痛めてしまうリスクが上がりますよね。

それと同様で、いきなりキツイ筋トレを行うのではなく、ストレッチやメンテナンスも取り入れながら徐々に段階を踏んで取り組むようにしましょう。

また、このBlog内容は以下のYouTubeちゃんねるにて動画でもご覧いただけます。

関連情報

*発声に必要な筋肉 / 声を職業にする方へVol2

https://bodydirector.com/blog/2023-10-16/

無料カウンセリングのご案内

プロアーティストのツアーコンディションサポートの経験から、声に関係する体の使い方のトレーニングに対応しております。下記のリンクよりお気軽にご相談ください。

無料カウンセリング

https://bodydirector.com/counseling/